Ich will nichts einfach so herunterspielen.

Dienstag, 29. Oktober 2019. Wir treffen uns zum vereinbarten Interviewtermin in der Lobby eines Hotels unweit der St. Lamberti-Kirche in Oldenburg. Es ist halb 12, eine halbe Stunde vor dem ersten Kontakt mit dem Instrument, einer dreimanualigen Kirchenorgel der Firma Alfred Führer, auf der Barbara Dennerlein einen Tag später solistisch konzertieren wird. Um es gleich vorweg zu nehmen: Es ist schlicht nicht möglich, vom Charme und der Freundlichkeit der Musikerin Barbara Dennerlein nicht angetan zu sein. Alle Fragen beantwortet sie mit einer Engelsgeduld. Wir lehnen uns weit aus dem anvisierten Zeitfenster hinaus.

Eckhard Fürlus: Im Internet kann man nachlesen: Sie haben ein Keyboard als Geschenk von Ihren Eltern bekommen, als Sie elf Jahre alt waren …

Barbara Dennerlein: Eine kleine Orgel war es, genau genommen.

Eckhard Fürlus: Und bald darauf folgte eine Hammond-Orgel, mit der Sie bei erstem Unterricht in Berührung kamen. Also: erst der Unterricht, dann haben Sie das Instrument gesehen. War das Liebe auf den ersten Tastendruck? Oder hätte es auch ein anderes Instrument sein können?

Es war für mich eine Überraschung, dass mir eine kleine Orgel geschenkt wurde.— Barbara Dennerlein

Barbara Dennerlein: Es war für mich eine Überraschung, dass mir eine kleine Orgel geschenkt wurde. Ich hatte nichts davon gewusst; es war ein Überraschungsgeschenk von meinem Großvater, und mein Vater war der Grund, dass es eine kleine Orgel wurde. Ich habe es dann lernen wollen, weil mir das Spielen sehr viel Spaß gemacht hat. Mein Vater hatte damals nach einem Lehrer gesucht. Das war nicht einfach in der Zeit – 1975 – einen Lehrer zu finden. Durch Zufall haben wir einen gefunden, und der hatte eine Hammond B 3, das Original Röhreninstrument, das ich ja heute spiele. Ich habe es bei ihm das erste Mal gehört. Ich durfte noch nicht gleich darauf spielen, aber schon relativ bald. Der Sound hat mich sofort völlig in Besitz genommen. Es war mein großer Traum, so ein Instrument irgendwann auch einmal zu haben und vor allen Dingen spielen zu können. Und ich habe mich in den Klang sofort verliebt.

Eckhard Fürlus: Eine Gitarre hätte dagegen keine Chance gehabt?

Barbara Dennerlein: Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Daran habe ich keinen Gedanken verschwendet. Mich hat es total begeistert, und das wollte ich dann auch lernen.

Eckhard Fürlus: Bereits nach anderthalb Jahren Unterricht auf der Hammond-Orgel haben Sie sich autodidaktisch weitergebildet. Was waren die Gründe dafür? Ich vermute, einer der Gründe war, dass es zu der Zeit kaum Unterricht im Fach Jazz und dann auf der Hammond-Orgel nicht gab.

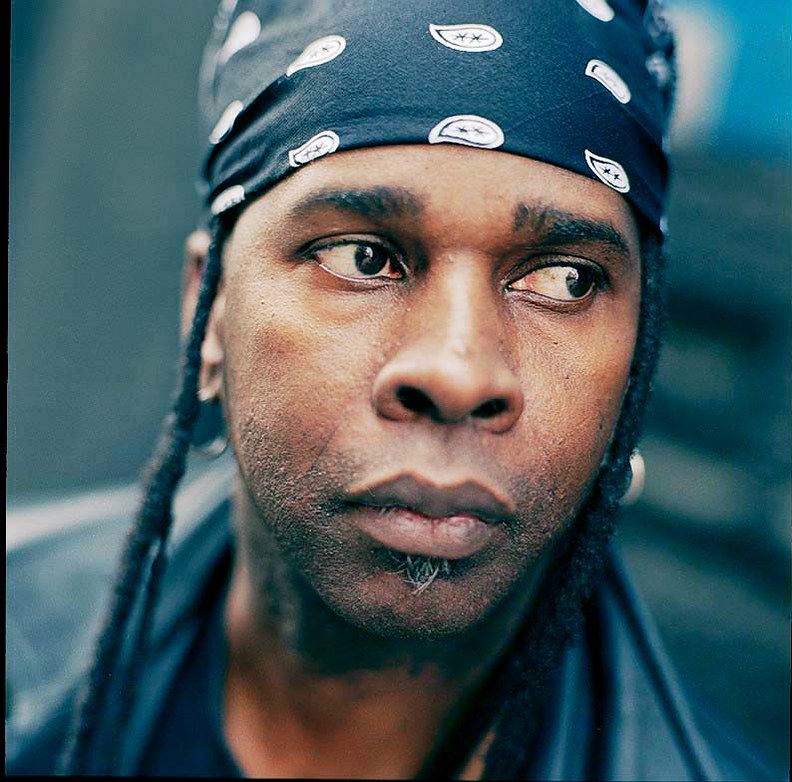

Barbara Dennerlein an ihrer Hammond B 3

Barbara Dennerlein: Da gab es mehrere Gründe. Erstens habe ich mich wahnsinnig schnell entwickelt und gelernt. Mein damaliger Lehrer spielte selbst Jazz auf der Hammond Orgel, American Songbook und so weiter. Er hatte ganz viele Noten, Real Book mäßig, wo man die Melodiestimme und die Akkordsymbolik vorliegen hat. So habe ich mir damals schon den Spitznamen Notenkiller von ihm zugezogen, weil ich mir ständig von ihm etwas ausgeliehen und fotokopiert habe. Nachdem ich mit elf Jahren begonnen hatte, gab ich bereits mit zwölf, dreizehn erste Konzerte. Mein damaliger Lehrer Paul Greisl liebte Jazz und förderte mich sehr. So durfte ich bei ihm dann auch schon neben den normalen Orgelschul-Heften, – die ich durcharbeiten musste, da ich ja bei Null begann und die Orgel mein erstes Instrument war – schon jazzig spielen und Jazz-Standards lernen. Es ging so rasant bei mir weiter, dass er mir nach eineinhalb Jahren nicht mehr so viel beibringen konnte. Ich habe dann mit seinem Schlagzeuger, mit dem er hin und wieder gespielt hatte, regelmäßig geprobt. Es war noch ein Gitarrist dabei, alle natürlich schon viel älter als ich. Wir haben bei meinen Eltern im Hobbyraum, in dem die Orgel – am Anfang noch keine Hammond – stand, regelmäßig geprobt. Es ging mit meiner Entwicklung so schnell weiter, dass ich bereits mit fünfzehn mein erstes regelmäßiges Engagement in einem Jazz Club in München hatte. Vorher hatte ich auch schon Konzerte gegeben, neben der Schule. Mit den beiden Musikern habe ich immer geprobt. Ich lernte viel in dieser Zeit, weil die Beiden auch selber komponierten. So begann ich auch bald zu komponieren. Damals gab es diese Play Along Schallplatten. Ich hatte eine von Duke Ellington und eine von Charlie Parker. Es hat mir dann auch wieder so einen Kick gegeben, da mitzuspielen. Auf diese Weise habe ich mir immer mehr selbst beigebracht. Hin und wieder kam auch ein sehr netter Pianist aus Estland, Raivo Tammik, und zeigte mir wieder etwas, das hat mir jedes Mal wieder einen Anstoß gab, allein weiterzumachen. So ging es ganz rasant.

Eckhard Fürlus: Viele Musiker, auch und gerade aus dem Free Jazz, berufen sich auf Béla Bartók, auf seine Kompositionen und vor allem auf seine sechs Streichquartette. Was kann man sich an Noten / Materialien für den Unterricht auf der Hammond-Orgel vorstellen?

Barbara Dennerlein: Ich hatte als Notenmaterial hauptsächlich diese Real Book Noten und hatte das Gehör und das Feeling, dass ich, ohne das Stück zu kennen, es richtig spielen konnte, auch was die Phrasierung betraf. Das lag mir einfach im Blut. Immer, wenn ich ein Heft über Harmonielehre oder ähnliches fand – damals gab es ja noch kein Internet und der Zugang zu solchen Sachen war mühsam –, oder in einer Zeitschrift etwas entdeckte, das mir einen Tip geben konnte, schaute ich es mir an und beschäftigte mich damit. So bin ich eigentlich weitergekommen. Ich habe versucht, Bass-Lines von Bassisten zu lernen, die ich mit dem Fuß nachgespielt habe. Mittlerweile gibt es von mir selber drei Notenbände, die ich gerne empfehle für diejenigen, die Jazz auf der Hammond-Orgel spielen möchten.

Eckhard Fürlus: Ihre ersten regelmäßigen Auftritte hatten Sie mit fünfzehn Jahren …

Mit fünfzehn spielte ich regelmäßig zehn Tage oder eine Woche am Stück jeden Abend, jede Nacht von 21 Uhr bis 1 Uhr in einer Schwabinger Piano Bar.

— Barbara Dennerlein

Barbara Dennerlein: Mit fünfzehn spielte ich regelmäßig zehn Tage oder eine Woche am Stück jeden Abend, jede Nacht von 21 Uhr bis 1 Uhr in einer Schwabinger Piano Bar. Mit dabei war jedes Mal einer meiner damaligen Schlagzeuger. Das sprach sich schnell herum und es kamen viele Musiker vorbei, um mit mir zu jammen. Diese Session haben mich natürlich auch weitergebracht und inspiriert.

Eckhard Fürlus: Charakteristisch für Ihr Spiel ist der ein- oder beidfüßig gespielte Bass. Steht die Tatsache, dass Sie selbst den Bass auf den Fußpedalen spielen, einer Kooperation mit Bassisten – seien es Musiker auf dem Kontrabass oder auf dem elektrisch verstärkten Bass – bei Trio- oder Quintbesetzungen entgegen? Oder anders gefragt: Sind Konzepte von Ihnen mit Bassisten überhaupt denkbar?

Barbara Dennerlein: Dass ich mit echten Bassisten spiele und nicht mit meinem Fuß, habe ich auch schon gemacht – wenn auch äußerst selten. In der Regel spiele ich immer selber meine Bässe, denn ich habe die ideale Situation, dass der Bassist und der Keyboarder immer das perfekte Timing miteinander haben, weil es ja eine Person ist. Und für mich ist das Bass-Spiel schon so essentiell geworden, dass ich nicht darauf verzichten möchte. Ich setze mich auch nie an ein Klavier oder Keyboard, weil ich mich da wie amputiert fühle. Da würde mir was fehlen. Es ist ein spezielles Timing, eine Interaktion meiner Gliedmaßen, das gehört einfach dazu. Selbst wenn ich mal mit Bassist spielte, zum Beispiel bei Konzerten mit Big Band, spielte ich immer noch mit und drehte einfach den Ton weg. Ich erinnere mich auch an obskure Situationen wie: Ich habe mal in einem Jazz Club in der Schweiz ein Wochenengagement gehabt, und der Veranstalter hat sich unbedingt eine bestimmte Besetzung mit einem phantastischen Bassisten, er hieß Mads Winding, vorgestellt. Ich habe eingewilligt, weil ich mich natürlich gefreut habe, da auch spielen zu können. Es war dann auch musikalisch ganz toll. Ich habe die Bässe immer mitgespielt. Der Witz war, dass sich Mads bei meinen Kompositionen oft an meinem Fuß orientierte, also der Bassist an meinem Fuß, welche Töne zu spielen waren. Das war ganz lustig. Ich habe viele CDs aufgenommen, darunter drei Produktionen für Verve. Da konnte ich meine Traumbesetzungen verwirklichen. Es waren zwölf-, dreizehnköpfige Besetzungen mit denen ich meine Kompositionen aufnehmen durfte. Ich hatte u.a. zwei grandiose Bassisten als Ergänzung zu meinem eigenen Fußbass dabei. Denn es ging mir um einen anderen Sound. Ich kann ja mit dem Fuß keinen ordentlichen Slap-Bass oder so etwas spielen. Das geht technisch nicht so gut. Ich hatte den wunderbaren Lonny Plaxico dabei oder James Genus, am Kontrabass und am E-Bass. Ich erinnere mich an eine Aufnahme für mein letztes Verve Album Outhipped. Ich habe fast alle Stücke selbst komponiert und alle arrangiert. Dabei war auch ein Bass Duell, das ich mir mit James Genus lieferte, also Bass-Soli über das Stück – wie man so sagt: Trading – er spielte ein paar Takte, dann spielte ich mit dem Fuß ein paar Takte. So wechselten wir uns ab. Das machte großen Spaß. Ich liebe Bass und tolle Bassisten, aber in der Regel habe ich schon gern meinen eigenen Bass und nehme lieber noch ein anderes Instrument dazu. Mit meinem eigenen „Bassisten“, meinem Fuß bzw. meinen Füßen bilde ich einfach eine swingende und groovende Einheit.

Eckhard Fürlus: Ich mag den Bass auch sehr gern, sowohl Kontrabass als auch elektrisch, und es gibt so viele Bassistinnen in jüngerer Zeit, die ganz großartig sind.

Barbara Dennerlein: So ist es. Ich verwende einen speziell gesampelten Kontrabass-Klang, den ich mit den Füssen spiele. Meine Orgel ist klangmäßig etwas ganz Besonderes. Mein Bass-Sound klingt sehr echt. Es war mir auch immer sehr wichtig, im Pedal einen guten Sound zu haben. Ich versuche so gut wie möglich, einen echten Bassisten zu ersetzen, und ich bekomme auch häufig von Bassisten nette Komplimente, die mich natürlich besonders freuen, weil es eine große Herausforderung ist, die Basslines unabhängig vom Rest mit dem Fuß oder den Füßen zu spielen.

Eckhard Fürlus: In Oldenburg werden Sie am Mittwoch in der St. Lamberti Kirche spielen. Ihre Beschäftigung mit der Kirchenorgel reicht bis zu den Bach-Tagen in Würzburg 1994 zurück.

Barbara Dennerlein: Richtig. Da ging es eigentlich los.

Eckhard Fürlus: Gibt es Instrumente, die Ihnen besonders lieb und teuer oder wichtig sind?

Barbara Dennerlein an der Kirchenorgel

Barbara Dennerlein: Das ist schwer zu beantworten, denn ich habe mittlerweile hunderte von Kirchenorgeln gespielt. Da sind diverse Orgeln, die sehr schön sind. Eine herauszupicken wäre unfair, weil jede Orgel ihre Eigenheiten hat, ihren Charakter, ihre Besonderheit. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber eine Orgel, die mir besonders gut in Erinnerung ist, weil ich damit eine CD und DVD aufgenommen habe, ist in Nordschweden, von Woehl gebaut, einem deutschen Orgelbauer. Es ist eine riesige Konzertorgel mit über 200 Registern, also eine ganz große Orgel mit unendlich vielen Möglichkeiten, sogar mit Perkussion wie Klangplatten und ähnliches. Das war für mich eine Herausforderung und spannend. Kürzlich spielte ich im Ulmer Münster. Da ist auch eine schöne Orgel. Ich habe in Berlin in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an der Schuke-Orgel eine CD aufgenommen, jetzt im Herbst spiele ich in Köln in der Philharmonie an der dortigen Orgel. Es gibt so viele interessante Orgeln weltweit und ich entdecke immer wieder neue. Da sind noch viele, die ich noch nicht gespielt habe.

Eckhard Fürlus: Man muss nicht bis zu Jacques Loussier zurückgehen, um zu sehen, dass es große Affinitäten zwischen Johann Sebastian Bach und dem Jazz gibt. Hält Ihre Beschäftigung mit Johann Sebastian Bach weiter an? Und wenn ja, was folgt daraus?

Bei Bachs Musik wird der Bass als eine eigene Stimme, die gleichwertig mit allen anderen Stimmen funktioniert, eingesetzt.

— Barbara Dennerlein

Barbara Dennerlein: Als Organist kommt man daran gar nicht vorbei. Ich übe immer ganz gern für mich privat Bach, denn diese Musik hat so eine Reinheit. Die Harmonik ist dem Jazz sehr verwandt; das bietet sich an und macht auch Spaß. Ich zitiere ja auch ganz gern mal. Die Einzelstimmen haben eine andere Funktion als im Jazz. Trotzdem passt es unheimlich gut. Bei Bachs Musik wird der Bass als eine eigene Stimme, die gleichwertig mit allen anderen Stimmen funktioniert, eingesetzt. Im Jazz bildet der Bass das Fundament, die Rhythmusgruppe als Basis, und ist ständig im Einsatz. Bei Bach ist die Bassstimme dagegen nicht immer präsent – wenn wir eine Fuge zum Beispiel nehmen. Der Bass spielt, wenn sein Einsatz ist, bildet aber nicht die durchgehende Basis für den Groove wie im Jazz. Bachsche Musik bietet sich an, denn es macht Spaß, das zu spielen, und es ist harmonisch der Jazz Harmonik ähnlich. Es gibt so viele Musikstile, die interessant wären. Aber ein Leben ist zu kurz, als dass man alles entdecken oder selbst spielen kann. Man müsste länger leben (lacht).

Eckhard Fürlus: Wie wichtig ist das Ambiente, in diesem Fall die St. Lamberti Kirche, und hat es Einfluss auf das Programm und auf die Musik? Oder ist es ausschließlich das Instrument?

Es geht nicht ums Üben sondern darum, die jeweilige Orgel so gut kennenzulernen, dass man all ihre wunderbaren Möglichkeiten ausschöpfen kann.

— Barbara Dennerlein

Barbara Dennerlein: Ich habe vorher eine grobe Vorstellung, weil ich da schon die Disposition der Orgel kenne, das heißt, wie sie aufgebaut ist, welche Mechanik, was für Klangfarben und so. Sehr wichtig ist auch, ob man Register abspeichern kann oder nicht. Beide Möglichkeiten funktionieren. Sie erfordern jedoch zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Es beeinflusst auch, was ich spiele, weil sich zum Beispiel Stücke, die sehr aufwendig zu registrieren sind und die viele und aufwendige Wechsel erfordern, auf Orgeln, bei denen man selber von Hand alles registrieren muss, manchmal nicht bewerkstelligen lassen. Und mit Registrant, also jemand, der für den Organisten die Registrierungen wechselt, wie das oft in der klassischen Musik der Fall ist, will ich nicht arbeiten, denn ich will gern allein und spontan an der Orgel agieren können, und ich improvisiere ja auch sehr viel. Je nachdem wie der Klang der Orgel ist, danach entscheide ich, was ich spiele oder ob ich noch etwas umstelle. Ich kann mittlerweile, weil ich ja doch sehr viele Jahre die Erfahrung habe, schon anhand der Disposition sehen, wie die Orgel aufgebaut ist und gut einschätzen, wie es klingen wird. So kann ich schon Vorentscheidungen treffen. Aber klar, letztendlich muss man es immer hören, und sich dann anfreunden mit dem Instrument und sich seinen Weg suchen, wie man ein Programm spannend machen kann. Dass diese Vorarbeit sehr wichtig ist, wissen die meisten Leute gar nicht. Es geht nicht ums Üben sondern darum, die jeweilige Orgel so gut kennenzulernen, dass man all ihre wunderbaren Möglichkeiten ausschöpfen kann.

Anläßlich eines Orgelkonzertes, das ich gerade in Lettland gab, übrigens in der Heimatstadt von Iveta Apkalna, eine ganz hervorragende klassische Organistin, die jetzt auch die Orgel in der Elbphilharmonie in Hamburg und betreut und spielt, unterhielt ich mich mit Iveta. Sie hatte mich als künstlerische Leiterin für das Festival engagiert, und wir unterhielten uns auch darüber, dass keiner nachvollziehen kann, wie viel Arbeit es ist, so ein Orgel-Konzert vorzubereiten. Wenn man es spannend machen und interessant, mit viel Abwechslung registrieren möchte, sich auch auf das Instrument einlassen und ausloten will, welche Klangmöglichkeiten das Instrument hat, dann muss man sich damit beschäftigen, und das ist auf jeden Fall ein kompletter Tag vorher, den man dann hoch konzentriert am Instrument verbringt. Es gibt natürlich auch Organisten, die hingehen und dann schnell mal ohne große Vorbereitung spielen. Jedoch bis auf wenige Ausnahmen, hört man das dann auch. Man kann dann nicht so spannend registrieren; da muss man sich schon Mühe geben und konzentriert arbeiten. Bei einer sehr großen Orgel mit vielen Registriermöglichkeiten hat man die Qual der Wahl und muss schauen, wie man die vielen Klangfarben einsetzt. Große Orgeln haben als Erleichterung oft sogenannte Setzer-Computer. Das ist eine sehr feine Sache. Man kann mit einem Knopfdruck die Registrierung umschalten. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so eine Orgel mit 200 Registern und möchten in einem Stück schnell von einer Registrierung mit 50 Registern wechseln auf eine andere und müssten dann während des Spielens 20 Register umschalten, das schaffen Sie nicht im Bruchteil einer Sekunde. Sie haben ja auch Hände und Füße – bei mir normalerweise – ständig in Aktion. Mit dem Computer kann man die Registrierungen vorher einprogrammieren und schaltet nur mit einem Knopfdruck um. Man sich allerdings wirklich Zeit nehmen und sitzt dann sechs, sieben oder acht Stunden an dieser Programmierung. Ich brauche oft 120 Registrierungen für ein Konzert, und jede einzelne müssen Sie sich erst einmal erarbeiten und dann einspeichern. Das ist richtig Arbeit. Und wenn es keinen Computersetzer gibt, ist es auch Arbeit, weil man sich dann überlegen muss, wie man spannend registrieren und mit den Möglichkeiten der Orgel klarkommt. Dass das alles passt und dass ich das auch noch während des Spielens umregistrieren kann, ohne dass es das Publikum wahrnimmt.

Die Möglichkeiten an der Orgel, welche Klänge auf welchem Manual wie laut klingen sind vorgegeben und damit muss man auskommen – auch wenn dies bei sehr kleinen Orgeln vielleicht eingeschränkt ist. Im Jazz ist es ganz wichtig, dass die Lautstärkeabstimmung zwischen Begleitung und Solostimme passt. Es kann aber sein, dass die Orgel in einem Manual nur gewisse Register hat. Und im anderen wieder andere, und man sich schwertut, die richtigen Abstimmungen hinzubekommen. Wenn es zum Beispiel keinen weiteren Achtfuß gibt, den ich zum Begleiten noch bräuchte, dann muss man einen lauteren Vierfuß nehmen. Das passt aber dann wieder nicht so genau. So muss man sich Möglichkeiten suchen, auf welchem Manual man was genau spielt. Das ist die Herausforderung, zu überlegen: „Wie kann ich das registrieren, dass es harmoniert.“ Es gibt auch noch Koppeln, mit denen man bestimmte Pfeifengruppen auf bestimmte Manuale legt. Aber oft kann man nicht das koppeln, was man grad bräuchte für die Musik. Und die Orgeln sind natürlich ursprünglich nicht für Jazz gebaut. Man kann auch nicht auf jeder Orgel als klassischer Organist jedes Repertoire spielen, da die Orgeln in ihrer Auswahl der Register und klanglichen Möglichkeiten in verschiedenen musikalischen Epochen mit unterschiedlichen Klangvorstellungen gebaut wurden. Ich muss mir das immer für meine Musik und für das, was ich erreichen will, zurechtlegen. Das ist die Vorbereitung, die man vorher unbedingt machen muss. Manche fragen: „Müssen Sie vorher so viel üben?“ Ich sage dann: „Das hat mit Üben nur bedingt etwas zu tun. Üben muss man natürlich auch, logischerweise. Aber die Hauptarbeit ist es, sich diese Registrierungen zu erarbeiten.“

Eckhard Fürlus: Wieviel Raum bleibt Ihnen für experimentelle Aspekte? Und wieviel für Improvisation?

Barbara Dennerlein: Viel! Ich schreibe ja meine eigene Musik. Manchmal improvisiere ich freie Einleitungen, arbeite mit den Klangmöglichkeiten der Orgel. Auf meiner CD und DVD – My Moments – habe ich zum Beispiel ein Stück, das komplett improvisiert ist, weil mich die Klangmöglichkeiten der Orgel dazu inspirierten. In meinen Kompositionen, die viel Ausnotiertes haben – also „Ausnotiertes“ in Anführungszeichen – weil ich ja in der Regel nicht mit komplett ausnotierten Noten arbeite, sondern nur mit Stichpunkten oder Melodien, Akkordsymbolen usw., gibt es fixe Melodien oder Interludes, Tuttis oder ähnliches. Vergleichbar damit, wie wenn man für eine Big Band arrangiert. Und es gibt viele Teile, in denen immer Raum für Improvisation ist.

Thomas Chapin, Howard Johnson, Dennis Chambers, David Murray, Mitch Watkins, Lonnie Plaxico, Randy Brecker, Frank Lacy, Barbara Dennerlein, Don Alias, Joe Locke, David Sanchez

Eckhard Fürlus: Ich lese Namen von Musikern, mit denen Sie zusammengearbeitet und gespielt haben, wie David Murray, David Sanchez, Randy Brecker, Frank Lacy und Howard Johnson. Woraus resultieren diese Konstellationen? Wie ergeben sich solche Kooperationen?

Barbara Dennerlein: Die, die Sie jetzt genannt haben, sind alles Musiker, die bei meinen Verve Produktionen dabei waren. Wie ich vorhin schon erwähnte, hatte ich damals das Glück, mir meine Wunschbesetzungen zusammenzustellen. In erster Linie habe ich im Hinblick darauf komponiert und mir überlegt – es ist ja toll, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann – welche Instrumentierungen und Protagonisten hierfür ich gerne hätte Man überlegt dabei: Der und der spielt so und so, das wäre ganz toll für dies oder jenes. Das sind die Kriterien, die künstlerischen Gedanken: wer spielt wie? Was hat derjenige für einen Sound? Was für einen Stil spielt er? Was ist seine Besonderheit? Es gibt viele Musiker, die man bewundert, die einem wahnsinnig gut gefallen. Und so habe ich mir dann meine Besetzungen zusammengestellt und habe eigentlich alle bekommen, die ich wollte. Das Schöne war, dass alle sofort zugestimmt haben und Freude hatten, meine Stücke zu spielen. Das war für mich aufregend. Ich war auch noch relativ jung, als ich diese Aufnahmen eingespielt habe. Es war herausfordernd, das vorzubereiten und für solche Jazzgrößen zu arrangieren. Wenn man mit solchen Cracks spielt, will man sich keine Fehler erlauben, möchte alles perfekt notieren und vorbereiten. Das hat richtig Spaß gemacht.

Eckhard Fürlus: Ein Ausspruch von Ihnen lautet: „Man kann zwar theoretisch die Grundlagen des Jazz lernen, aber man muss es auch wagen, sich wieder davon zu lösen, denn Jazz ist in erster Linie Gefühl!“ Liegt in diesem Satz auch die Aufforderung, seinen eigenen Weg zu finden?

Als Autodidakt hat man immer irgendwo eine Lücke oder kann dann etwas, was andere nicht können, weil man völlig unorthodox an die Geschichte herangeht. Man entwickelt sich selbst viel mehr, seine eigene Art zu spielen, weil man nicht nach den Vorschriften vorgeht.

— Barbara Dennerlein

Barbara Dennerlein: Unbedingt. Gefühl ist das Allerwichtigste für einen Musiker. Ich meine: a) muss man sein Handwerkszeug lernen. Das ist ja schon mal klar. Aber ganz wichtig ist, dass man dann seinen eigenen Sound, seinen eigenen Stil findet, so dass die Leute erkennen: Das ist jetzt Gerry Mulligan. Oder das ist Charlie Parker, oder so. Ich nenne jetzt bewusst diese Musiker, weil sie noch diese starke Wiedererkennung hatten. Sie besaßen ihren eigenen Sound. Oder nehmen wir Monk. Das ist so wichtig. Was macht uns Musiker überhaupt aus? Kreativität, der eigene Sound. Wozu brauche ich 100 Leute, die wie Jimmy Smith klingen? Das ist langweilig. Ich finde es gerade spannend, etwas Eigenes zu entwickeln, und das ist auch der Grund, warum ich fast nur noch eigene Musik spiele. Ich will nichts nachmachen. Klar kann man interessant interpretieren. Das tue ich ja auch hin und wieder. Ich habe auch eine sehr schöne Weihnachts-CD aufgenommen; ich erwähne dies nur, weil es gerade auf Weihnachten zugeht. Es hat Spaß gemacht, diese Stücke einmal völlig anders zu interpretieren. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich mich am besten verwirklichen kann, wenn ich meine eigene Musik schreibe. Viele Musiker sind heute wahnsinnig gut. Es gibt mittlerweile so viele Jazz Schulen oder Hochschulen, an denen man Jazz studieren kann. Die Studenten lernen alles von Grund auf. Als Autodidakt hat man immer irgendwo eine Lücke oder kann dann etwas, was andere nicht können, weil man völlig unorthodox an die Geschichte herangeht. Man entwickelt sich selbst viel mehr, seine eigene Art zu spielen, weil man nicht nach den Vorschriften vorgeht. Wenn man studiert, gibt es bestimmte Vorgehensweisen, nach denen sich alle richten müssen. Sie müssen die und die Soli heraushören und das dann nachspielen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich dann wieder von seinen Vorbildern zu lösen. Die Frage nach den Vorbildern habe ich in Interviews immer gehaßt …

Eckhard Fürlus: Hab’ ich bewusst ausgelassen.

Barbara Dennerlein: (lacht). Sehr gut. Ich habe immer gesagt: „Ich habe kein direktes Vorbild. Ich lass’ mich von allem inspirieren, von jedem, den ich höre und den ich gut finde.“ Wenn man etwas hört, was einem gefällt, dann fließt das ganz automatisch in die eigene Musik ein. Das ist einfach so. Es würde mich limitieren, wenn ich nur ein Vorbild hätte und und nur spielen würde wie der oder die. Das will ich gar nicht. Ich kann auch gar nicht anders als nur wie Barbara Dennerlein zu spielen. Ich bin nicht besonders zum Nachspielen geeignet, weil ich ein viel zu freigeistiger Mensch bin. Alles, was mich einengt und in eine bestimmte Richtung drängen möchte, das kann ich nicht leiden.

Eckhard Fürlus: Eine ganz wichtige Station in Ihrem Werdegang ist das alljährliche Junkanoo-Festival auf den Bahamas, das Sie 1995 selbst erlebt haben. Was Sie besonders fasziniert hat neben der Magie und der mystischen Atmosphäre ist die tiefe Sehnsucht nach Freiheit. „Freiheit von Vorurteil und Diskriminierung, der Freiheit von Zwang und Konventionen, gepaart mit einer unbändigen Vitalität und Lebenslust. Junkanoo symbolisiert für mich auch das Wesentliche des Jazz: Offenheit, Spontanität und Ernsthaftigkeit.“ Das ist so großartig auf den Punkt gebracht. Eigentlich ist das gar keine Frage.

Friedrich Gulda und Barbara Dennerlein

Barbara Dennerlein: Dann brauche ich ja auch gar nichts mehr zu sagen. – Ein gutes Beispiel ist Friedrich Gulda, mit dem ich viele Jahre zu spielen die Freude hatte. Er verkörpert genau das. Er ist einerseits ein unheimlicher Freigeist gewesen, aber was mich immer wieder fasziniert hat – seine Ernsthaftigkeit. Wenn er etwas für gut erachtete, dann setzte er sich kompromisslos dafür ein und zog das bei aller Freiheit und Gewissenhaftigkeit durch. Das ist eine tolle Kombination. Und deswegen haben wir uns wohl so gut verstanden, weil wir die gleiche Meinung hatten, wobei ich vielleicht nicht ganz so kompromisslos bin wie er war. Ich würde nicht wagen, nackt auf die Bühne zu gehen (lacht). Aber das war eine andere Zeit und es ist den Leuten in Erinnerung geblieben. Ich hätte Hemmungen, das zu tun. Aber das ist genau die Philosophie, und ich habe das bewundert. Diese Kompromisslosigkeit. Es war ihm völlig egal, was die anderen dachten. Es ist schon toll, wenn jemand das erreicht.

Eckhard Fürlus: Ich habe eine Zeit lang geglaubt, die freieste und am wenigstens rassistische Musik sei der Free Jazz. Meine Heroen hießen Ornette Coleman, Pharoah Sanders, Anthony Braxton, Derek Bailey, Sun Ra, Cecil Taylor, Howard Riley, Barry Guy, Peter Brötzmann und Barre Phillips. War das naiver Kinderglaube?

Barbara Dennerlein: Das ist schwer zu beantworten. Bei allem Respekt für die genannten Künstler, die sicher auf höchstem Niveau gearbeitet haben – es ist nicht so sehr meine Musik. Ich brauche immer noch etwas zum Festhalten, eine Harmonie, eine Melodie. Und wenn es frei wird, dann soll es auch wieder zurückkommen. Ich muss nicht alles über den Haufen werfen, um frei zu sein. Freiheit ist einfach, wenn man seinen Emotionen freien Lauf lassen kann – um jetzt in der Musik zu bleiben. Wenn ich meine Gefühle und Empfindungen ganz ehrlich ausdrücken kann. Da schadet es nicht, wenn man sich der Grundlagen bewusst ist. Wenn man die auch einsetzen kann und will. Ich persönlich muss deswegen nicht unbedingt Free Jazz spielen. Jeder muss selber wissen, wie er sich am besten ausdrücken kann. Aber ich finde nicht zwingend, dass es bedeutet, alles über den Haufen zu werfen, nur um frei zu sein. Ich versuche immer in meiner Musik, das, was ich empfinde, den Leuten nahezubringen. Das heißt nicht, das ich mich nach dem Publikumsgeschmack richte. Ganz im Gegenteil. Mein Bestreben war von Anfang an: „Ich will nicht so spielen, dass ich viele Leute bekomme und deswegen meine Musik ändere, sondern ich will eine Möglichkeit finden, das zu spielen, was ich ehrlich empfinde, denn nur das kommt aus mir heraus, und nur das kann ich den Leuten auch ehrlich geben. Und ich möchte einen Weg finden, die Leute dafür zu begeistern.“ Das war immer mein Weg, nicht anders herum. Ich will nichts einfach so herunterspielen, sondern mit meiner Musik alles geben, was ich kann. Und ich denke, dass das Publikum das auch spürt.

Eckhard Fürlus: Ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank!

Eckhard Fürlus

Dr. Eckhard Fürlus, geboren in Jever, Friesland. Studium der Philosophie und der Theologie an der Freien Universität, der Technischen Universität und der Kirchlichen Hochschule in Berlin. Mitarbeiter der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz SMPK, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD, der Akademie der Künste und des Landesmuseums Berlinische Galerie. Von 1993 bis 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Berlinischen Galerie. 2006 künstlerischer/wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kunsthochschule für Medien zur Assistenz von Prof. Siegfried Zielinski im Bereich Archäologie / Variantologie der Medien; seit 2007 Dozent an der Universität der Künste Berlin (UdK), Institut für zeitbasierte Medien.

You may also like

Kunst ohne Verkünstelung

Ich würde nicht in eine Grabesrede auf die Konzertbesuche einstimmen wollen. Überhaupt nicht.

Gibt’s was zu feiern?

HipHop war Teil des großen schwarzen Erwachens in den Achtzigern. Doch die Bewegung mutierte zur Go

Bildertoleranz und Raum-Flächen-Linien

Das Haus von Achim Freyer ist ein Kunstwerk. Cragg und Chagall, Wilson und Giacometti, Grosz, Schn