„Nur umgebracht habe ich noch keinen …“

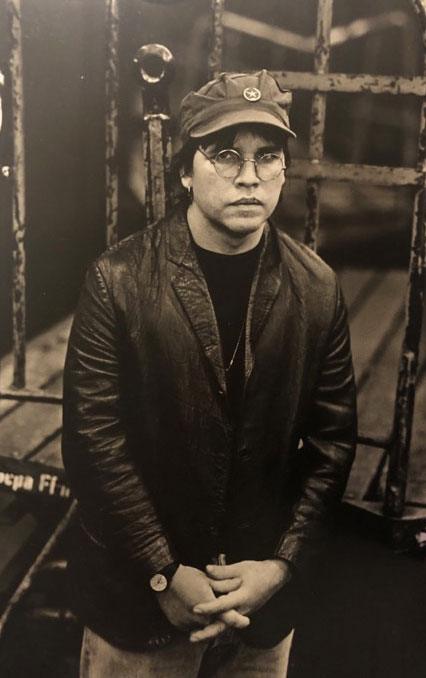

Jeffrey Lee Pierce (1958–1996) gehört als Gitarrist, Songschreiber und Gründer des Gun Club zu den wichtigsten und einflussreichsten Musikern des Post-Punk der Achtziger- und Neunzigerjahre. Seine Alben Fire of Love, Miami, The Las Vegas Story und Lucky Jim gehören zu den heute noch relevanten Alben jener Tage. Anfang der Neunzigerjahre Jahre war der Journalist, Fotograf und heutige Ausstellungsmacher („Hyper! A Journey into Art and Sound“, Deichtorhallen Hamburg) Max Dax für drei Jahre der persönliche Assistent von Jeffrey Lee Pierce. 1993 interviewte er Jeffrey Lee Pierce auf einer mehrere Etappen langen Zugfahrt durch Deutschland. Die Abschrift lag über 25 Jahre unveröffentlicht herum — bis heute.

Max Dax: Als dein persönlicher Assistent in Deutschland habe ich so gut wie alle Konzerte gesehen, die der Gun Club seit der Veröffentlichung des Albums Pastoral Hide & Seek gegeben hat. Allerdings hast du ausgerechnet das schöne erste Lied des Albums, Humanesque, nie gespielt. Warum?

Jeffrey Lee Pierce: Humanesque ist sehr schwer zu singen, da mir die Tonlage nicht liegt. Auf Tournee wird meine Stimme sehr mitgenommen — in C-Dur zu singen ist ist für mich einfach sehr anstrengend. Also lasse ich es sein, bevor meine Stimmbänder nicht mehr mitmachen.

Warum trägt dieser Song einen französischen Titel?

Ich stamme aus einer französischen Familie. Vielleicht habe ich deshalb eine Affinität? Ich suchte nach einem Wort, das ähnlich klingt wie Arabesque und das zugleich eine Vielzahl von Bedeutungen hat. Humanesque ist ein Song über die Spannweiten menschlichen Verhaltens. Wie sich Menschen verändern können innerhalb kurzer Zeit, wie sich ihre Persönlichkeiten verändern können. Ich beobachte das immer wieder bei Freunden, die ich für eine längere Zeit nicht habe sehen können. Treffe ich sie wieder, sind sie anders als früher. Sie sind älter geworden, haben andere Wesenszüge entwickelt. Das sind Dinge, die mir auffallen, die mich interessieren. Vergänglichkeit, Veränderungen, Widersprüche — das arbeite ich dann in einen Song ein. Und deshalb habe ich den Song Humanesque genannt und nicht Arabesque. (lacht) Ich habe die französische Sprache überdies immer sehr gemocht. Französisch ist die einzige Sprache neben dem Amerikanischen, die ich ein wenig beherrsche.

Ich erinnere mich: Wir waren gemeinsam in Paris, der Gun Club hatte nach der Show im Elysée Montmartre einen Off-Day. Wir sind durch Paris gezogen, du hast für uns alle gesprochen.

Wir landeten nach dem Konzert in einer riesigen Bar, sie war gerammelt voll. Man hatte uns einen Tisch reserviert, und es hatte sich wohl herumgesprochen, dass der Tisch für den Gun Club reserviert war. Ich hatte das Gefühl, dass das Publikum des Konzerts einfach weiter in diese Bar gezogen war.

Einer hatte eine Akustikgitarre mitgebracht, wollte, dass du die Bar mit einem spontanen Solokonzert unterhältst …

Ich mag so etwas nicht. Ich will nach Konzerten meine Ruhe. Ich durfte ja noch nicht einmal trinken!

Hast du eine Lieblingsplatte von dir selbst?

Ich habe Lieblingssongs. Ich habe es leider nie geschafft, eine für mich perfekte Platte aufzunehmen. Auf jeder Platte gibt es leider Momente oder Passagen, die ich nicht mag. Auf jeder Platte gibt es aber auch Songs, die ich liebe. Eine Kopplung der Songs, die ich liebe — das wäre die perfekte Gun-Club-Platte. Auf diesem Album gäbe es dann von jeder Platte einen oder zwei Songs. Und ich glaube, du wärest überrascht, welche Songs ich auswählen würde. Denn meine Wurzeln liegen nicht im Blues, sondern im Pop. Ich schreibe Pop-Songs — wie John Lennon. Ich habe dabei Blues-Einflüsse in all meinen Stücken, aber es bleibt beim Einfluss. Aufgebaut sind meine Songs durchweg wie populäre Pop-Songs, die du im Radio hören kannst. Mit Strophe, Vers, Refrain, Bridge.

Du siehst dich also als Pop-Musiker, der mit einer Attitüde des Blues arbeitet und damit zu einer Art eigener Handschrift gefunden hat?

Yeah, exactly! Du kannst in einem Pop-Song jeden Einfluss zulassen, der dir liegt — dann erst erhält der Song einen Körper und eine Identität. Dabei nimmst du ihm nicht prinzipiell das Zugängliche. Ich habe mich den Konventionen des Pop stets gebeugt. Freiwillig. Wie ein Fan.

Als du den Gun Club 1979 gegründet hattest — hast du dich damals auch schon als Pop-Musiker gesehen?!

Ich wollte immer Hits schreiben! Ich wollte sein wie ein Motown-Writer. Oder einer der Beatles.

Ich habe sie immer anders behandelt, ihnen immer einen anderen Ansatz gegeben, weil ich sie nicht nach Lehrbuch, also langweilig spielen wollte.

— Jeffrey Lee Pierce

Du giltst als einer der besten Songwriter deiner Generation. Trotzdem bist du nie ein Pop-Star geworden. Macht dich das nachdenklich?

Es ist merkwürdig: Ich bin als Erfinder des Blues-Punk berühmt geworden, nicht durch meine Songs. Keiner von denen, der Lobeshymnen über mich in den Zeitungen geschrieben hat, hat genau zugehört. Wenn sie sich wirklich einmal Jack on Firehingegeben hätten, dann hätten sie ohne Mühe meine tiefe Verehrung für die Kinks herausgehört — und sicherlich nicht Blues-Punk. Meine Herangehensweise an die Musik war von Anfang an strukturiert, fast schon analytisch. Ich habe die Struktur von Pop-Songs genommen und sie mit etwas Fremdem — Blues, Jazz oder Country — gekreuzt, mit anderen Einflüssen versetzt. Ich habe sie immer anders behandelt, ihnen immer einen anderen Ansatz gegeben, weil ich sie nicht nach Lehrbuch, also langweilig spielen wollte. Bedenke: Ich komme aus Los Angeles, der Stadt der langweiligen Pop-Bands. LA ist langweilig und erfolgreich, die Plattenfirmen sind heiß auf diesen Mist. Aber ich habe mich nie darum gekümmert, habe immer mein eigenes Ding gemacht. Vielleicht habe ich deshalb den Ruf, ein Punk- oder Bluessänger zu sein, weil man mit Punk und Blues reflexhaft eine Anti-Haltung verbindet?

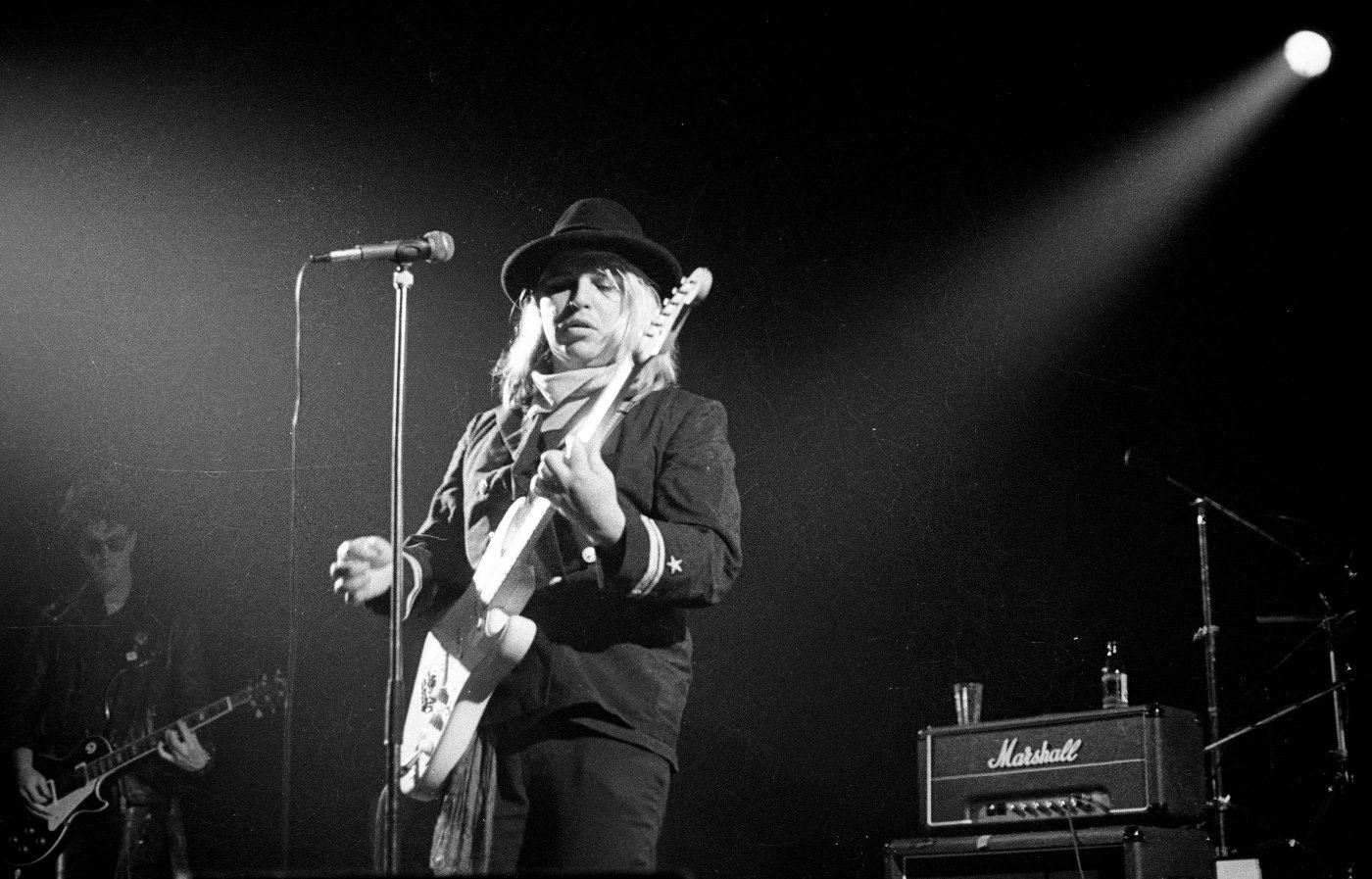

Jeffrey Lee Pierce, © Bernd Bodtländer

Was du sagst, mag auf deine Schallplatten zutreffen. Deine Live-Auftritte lebten aber von Anfang an von einer rohen, intensiven Punk-Energie — oder etwa nicht?

Dem reinen Pop war ich vielleicht am nächsten mit dem Song Calling Off Your Dogs, den ich für die Nomads geschrieben habe. Das war ein lupenreiner Pop-Song, wie ihn auch Ray Davies von den Kinks hätte so geschrieben haben können. Den Song My Dreams von dem Album The Las Vegas Story habe ich dagegen ursprünglich für Debbie Harry geschrieben. Er sollte auf einer Platte von ihr erscheinen. Aber dann gab es Probleme: Erst wurde alles abgesagt, dann hatte sie zu viele Songs, und schließlich war sie sich nicht mehr sicher, ob sie die Melodie mochte, so dass ich den Song dann schließlich selbst aufnahm. Ich hätte gerne mehr Songs für andere Sänger geschrieben, und dass es mit Debbie nicht klappte, war schon ein bisschen schade — immerhin war ich ihr größter Fan, hatte sogar einen Blondie-Fanclub in LA gegründet. Insbesondere Liebeslieder hätte ich gerne mehr für andere geschrieben, da es mir selbst schwer fällt sie zu singen. Ein Liebeslied wie Humanesque — ich kann es einfach nicht wirklich gut singen, geschweige denn produzieren. Andere Sänger und Sängerinnen hingegen könnten mit von mir geschriebenen Liebesliedern zu wundervollen Ergebnissen gelangen. Die Replacements zum Beispiel hätten vielleicht gewusst, wie man Humanesque ‘richtig’ zu singen hätte, wie es ‘richtig’ gespielt werden müsste. Aber zu solchen Konstellationen kommt es gar nicht. Jeder macht sein eigenes Ding. Songwriter für andere zu sein — das ist nicht mehr zeitgemäß.

Was hat das für Auswirkungen auf die Musik?

Bands veröffentlichen einfach nur noch das, was sie aufnehmen. Sie geben sich keine Mühe mehr. Manchmal bekommst du Songs, aber meistens bekommst du einfach nur Jams. Die Red Hot Chilli Peppers veröffentlichen ganze Platten, die nur aus Jams bestehen. Sie setzen Riffs nebeneinander, die sie mögen und veröffentlichen das dann als Songs. Ich könnte das nicht: Ich schreibe meine Songs zu Hause, nicht im Proberaum. Hin und wieder hilft mir Romi dabei Songs aufzubauen oder zu beenden. Ein Schlussriff vielleicht, oder manchmal auch ganze Songs wie Blue Monsoons vom Album Lucky Jim. Diesen Song hat Romi komplett allein geschrieben.

Welche Rolle hast du im Gun Club, Romi? Du bist weit mehr als bloß die Bassistin.

Romi Mori: Ich singe auch und ich schreibe viel.

Jeffrey Lee Pierce: Sie ist intensiver in den Entstehungsprozess der einzelnen Songs mit einbezogen als je ein Mitglied des Gun Club zuvor. Sie hat den größten Teil von Sorrow Knows geschrieben und Blue Monsoons.

Romi Mori: Ich sitze meistens in der Küche und übe oder probiere neue Sachen aus, schreibe vor mich hin …

Jeffrey Lee Pierce: Die Küche ist ein sehr guter Ort, um Songs zu schreiben. Vor zehn oder zwölf Jahren schrieb ich Fire Spirit in einer Küche. Ich wachte um sechs Uhr morgens auf und verspürte eine Menge Kraft und Energie in mir und habe einfach auf die Gitarre gehauen.

Wie hast du es aufgenommen, als Christoph Dreher von Die Haut dich anrief und dir mitteilte, dass sie einen Song für dich geschrieben hätten?

Du sprichst von Breakin’ Your Daydream … Ich musste den Song umschreiben und neu arrangieren, da ich keinen reinen Blues singen wollte. Ich arbeitete zu dem Zeitpunkt an einem eigenen Blues-Album. Als wir dann konkret zusammenarbeiteten, fiel mir auf, was für ein verdammt guter Schlagzeuger Thomas Wydler ist. Der hat gespielt wie Scott Asheton wie bei den Stooges, und ich versuchte dem zu entsprechen und zu singen wie Iggy.

Du hast mir gestern auf der Zugfahrt erzählt, dass Lucky Jim der beste Song sei, den du jemals geschrieben hättest.

Ich mag ihn sogar noch mehr als Breaking Hands. Die mir liebsten Songs, die ich je geschrieben habe, sind Lucky Jim, Breaking Hands, St. John’s Devine, Emily’s Changedund Bad America.

Das sind fast nur neue Songs. Was ist mit Jack on Fire?

Yeah. Jack on Fire ist mein Lieblingssong von der ersten Platte. Und Goodbye Johnny. Das ist zugleich der erste Song, den ich je geschrieben habe. Ich trug ihn Jahre lang mit mir rum, bevor ich ihn aufnahm. Ich spielte Goodbye Johnny schon, bevor ich meine erste Band hatte. Und ich mag Eternally Is Here sehr. Dieser Basslauf … (gerät ins Schwärmen und fängt an zu singen).

Ich mochte deine Coverversion des Songs Black Hole von den Urinals. Die Band kannte ich gar nicht. Es scheint sie auch gar nicht mehr zu geben.

Doch, doch! Sie leben in Pasadena, außerhalb von Los Angeles. Sie nennen sich jetzt Trotzki Icepick. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie gar nicht wissen, was um sie herum in der Welt passiert. Dass wir ihren Song aufgenommen haben, hat sie gar nicht interessiert.

Trotzki Icepick — das klingt ja wie Jean-Paul Sartre Experience.

Yeah. Sie änderten ihren Namen und nennen sich jetzt Trotzki Icepick. Die Jungs sind so independent, dass es schon fast wieder lustig ist: Sie bringen ihre Platten selbst heraus und verkaufen ihre Platten eigenhändig an die Plattenläden. Das kann ja nichts werden. Aber unabhängig davon sind sie große Songwriter. Sie erlauben sich Späßchen mit ihren Texten. Wenn zum Beispiel zwei von ihnen im Chor „You just want me …“ singen, der eine dann aber „blind“ singt, während der andere zum gleichen Zeitpunkt „dead“ singt — dann musst du schon wirklich genau hinhören. Schließlich singen sie die beiden unterschiedlichen Textvarianten gleichzeitig, du hörst also praktisch ein Unwort! (Aus dem Stehgreif singen Romi Mori und Jeffrey Lee Pierce die Textzeile gemeinsam; Romi singt „blind“, Jeffrey „dead“). Genial ist natürlich, dass es in beiden Varianten Sinn ergibt! Sie haben nie ihre Texte abgedruckt, da sie Spaß daran hatten, die Leute zu verwirren und im Unklaren zu lassen.

[…] die ganze Diskussion über Heroin ist so verlogen.

— Jeffrey Lee Pierce

Du erwähntest, dass du in Paris nicht mit den anderen trinken durftest. Du darfst fast gar nichts mehr konsumieren, leidest unter den Folgen eines noch vor wenigen Jahren starken Drogenkonsums. Erinnerst du ein erstes Mal?

Der Mensch, der damals das Aspirin erfunden hat, hat ausversehen auch das Heroin erfunden. Er versuchte, eine Art Hustensaft zu brauen, der das Opium ersetzen könnte. Er glaubte, eine Substanz gefunden zu haben, die weniger schädlich ist als Opium, aber in Wirklichkeit erfand er eine Droge, die viel härter war. Ich stelle mir das vor wie in einem Comic-Chemielabor, wo der Chemiker zum Praktikanten sagt: „Misch mal diese Substanz mit jener!“ Und der Praktikant geht die Reihe mit den Gläsern voller Pulver ab und fragt: „Diese beiden, Chef?“ Und bevor der rufen kann: „Um Gottes Willen, nein! Alles, bloß diese beiden nicht!“, hat er bereits die Mixtur bereits geschluckt und ruft: „Mmmmh! Schmeckt gut!“

Du lachst darüber?!

Nein, aber die ganze Diskussion über Heroin ist so verlogen. Dadurch, dass die Droge verboten war, war sie attraktiv. Anfang der Achtzigerjahre war es in LA geradezu verpflichtend, dieses Zeug zu nehmen. Nimm die Bad Seeds, die Cramps, die Mitglieder des Gun Club — das waren alles Junkies! Als wir heute am Frankfurter Hauptbahnhof ausgestiegen sind, habe ich durch die Menschenmassen hindurch schauen können und in den Lücken überall Junkies und Dealer gesehen. Es wäre leicht gewesen, zu den Dealern zu gehen. Ich hätte dir weismachen können, dass ich mal kurz auf Toilette oder eine Zeitung kaufen müsste. Du hättest nichts gemerkt, und ich hätte mich mit Heroin versorgen können. Aber ich will da nicht wieder hineingeraten. Trotzdem werde ich ständig mit meiner Vergangenheit konfrontiert.

Was hat dich eigentlich bewogen, von LA nach London zu ziehen?

Ich bin an der Lunge operiert worden, und die Ärzte gaben mir bedenkenlos Morphium und Codein, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Sie kamen nicht auf die Idee zu fragen, ob ich zuvor jemals von Opiaten abhängig gewesen sein könnte, so dass ich, ohne es zu wollen, sozusagen vom Arzt verordnet, wieder in eine Abhängigkeitssituation geraten bin. In London bekommt man im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten in allen Apotheken Morphium und Codein, man muss nur wissen, in welchen Medikamenten es enthalten ist. Es gab dann den Zeitpunkt, an dem ich beschloss, damit aufzuhören. Ich musste dazu nach Holland fahren, um mich dort in einer Klinik behandeln zu lassen, das ganze Gift einfach herauszulassen. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wurde mir die Wiedereinreise nach Großbritannien verweigert, weil ich nicht genug Bargeld bei mir trug und man Angst hatte, einen Bettler oder Penner einreisen zu lassen. Es war schrecklich: Gerade, nachdem ich auskuriert war, schickten sie mich auf direktem Wege nach Zürich. Und das ist diesbezüglich die schlimmste Stadt in Europa. Wenn du nach rechts aus dem Bahnhof gehst, dann kannst du dich zu den anderen Touristen setzen und auf den See schauen. Gehst du aber aus dem anderen Ausgang, kommst du zu einem Park, in dem der Drogenhandel und -konsum inoffiziell geduldet werden. „Sie möchten ein halbes Gramm Kokain? Kein Problem, das macht dann 50 Schweizer Franken. Merci vielmals.“ (lacht). Die Polizei steht um den Park herum und passt auf, dass niemand abhaut. Ich bin von Zürich zurück nach Holland zu meiner Plattenfirma gefahren und habe mir einen Vorschuss auszahlen lassen, um damit wieder zurück nach London reisen zu können.

Du hast mir erzählt, du hättest eine schwache Leber.

Meine Mutter ist Mexikanerin, mein Vater Amerikaner mit einem Anteil indianischem Blut. Von meiner Mutter habe ich meine Gesichtszüge geerbt, von meinem Vater die schwache Leber, die sehr schnell kollabiert. Das ist ein Problem aller Indianer gewesen.

Du meinst: Weil es in Nordamerika bis zur Eroberung durch die Europäer keinen Alkohol gab?

Ganz genau! Die amerikanischen Ureinwohner wurden von einem Tag auf den anderen mit einer neuen Droge konfrontiert, mit der sie keine Erfahrung hatten. Der Alkohol hat sie im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen! Ich habe schon immer Probleme mit meiner Leber gehabt. Ich würde gerne mit deinem Körper tauschen, bei mir tut alles so schrecklich weh. Immerfort. Auch jetzt, wo wir miteinander sprechen.

Ich mache Musik aus Sehnsucht und aus einem inneren Zwang heraus.

— Jeffrey Lee Pierce

Wir können das Gespräch gerne später fortführen.

Nein, nein, das ist schon okay. Wenn es mir wirklich schlecht gehen sollte, dann frage mich nach meinen Lieblingsinsekten oder wie ich Sonnenuntergänge am liebsten habe. Aber frage dann nicht nach meiner Musik, das erfordert so viel Disziplin. Ich mache Musik aus Sehnsucht und aus einem inneren Zwang heraus. Die Musik des Gun Club erklärt sich selbst, da gibt es nicht viel zu erklären. Hör genau hin, und du brauchst mich nichts mehr zu fragen. Nimm The Las Vegas Story, das Album auf die Patricia Morrison so stolz ist …

Romi Mori: … obwohl sie nicht einen Ton auf dem Album gespielt hat.

Jeffrey Lee Pierce: Yeah. Aber sie gibt auf jeder Party damit an. John Cale wollte die Platte produzieren, denn er liebt meine Musik. Aber er war für unsere Plattenfirma zu teuer. Jeff Eyrich produzierte dann statt ihm The Las Vegas Story, und er machte seinen Job sehr gut.

Death Party, und ich meine die Maxi-Single, nicht den Bootleg, ist die beeindruckendste Platte, die ich in meinem Leben gehört habe. Die beste.

— Romi Mori

Wie habt ihr euch auf den Sound der Platte verständigt? Sie klang so bluesig und war doch durchzogen von Freejazz-Ideen.

Ich spielte Jeff eine Reihe alter Blues-Platten vor. Ich wollte diesen Sound und diesen Hall. Er probierte dann im Studio herum und spielte mir die Resultate vor. Und seine Versuche entsprachen dem, was ich wollte, also arbeiteten wir zusammen. Es gibt einen Song auf The Las Vegas Story, den ich gerne noch einmal neu gesungen hätte. Ich denke, dass ich damals nicht meine ganze Seele in den Gesang gegeben habe, ohne echte Hingabe gesungen habe. Davon träume ich manchmal schlecht.

Romi Mori: Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Wo sind eigentlich die Masterbänder zu Death Party geblieben?

Jeffrey Lee Pierce: Chris Stein hat sie verschlampt.

Romi Mori: Was?! Das kann doch nicht wahr sein. Max, du musst wissen: Death Party, und ich meine die Maxi-Single, nicht den Bootleg, ist die beeindruckendste Platte, die ich in meinem Leben gehört habe. Die beste.

Jeffrey Lee Pierce: Es gibt wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, an die Bänder zu kommen: Ich muss seine Sekretärin in New York anrufen und mir von ihr einen Termin geben lassen, der dann mehrmals verschoben wird. Wenn ich dann aber erst einmal in seinem Büro bin, werde ich anstelle seiner suchen, sein Büro auf den Kopf stellen. Er wird dann gar nicht anders können, als die Tapes zu finden.

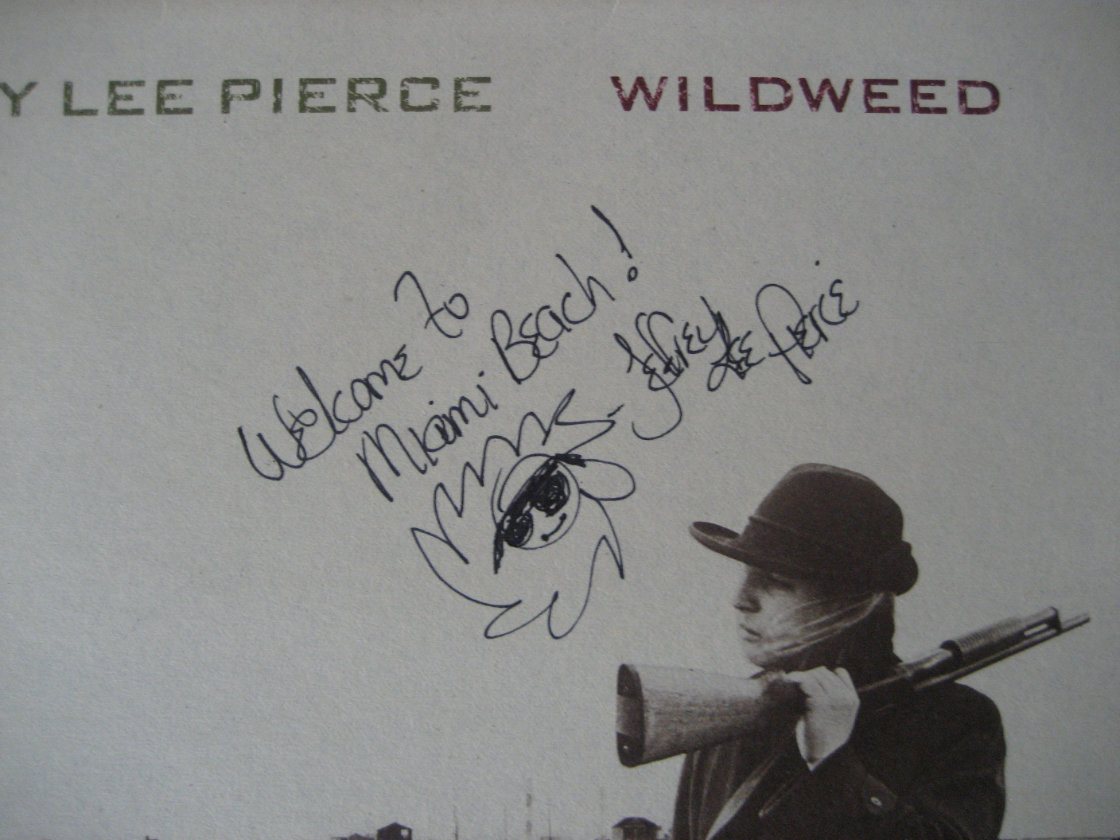

Wildweed mit Autogramm von Jeffrey Lee Pierce, © Eckhard Fürlus

Auf dem Cover deines Soloalbums Wildweed posierst du mit einer Schrotflinte.

Sie war nicht geladen! Mein Vater ist viel mehr in Waffen vernarrt als ich. Weißt du eigentlich, dass wir das Cover an der britischen Küste aufgenommen haben, am Strand, östlich von Dover?

Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet.

Ja, man denkt eher an Arizona, Nebraska oder Nevada! N’est-ce pas? Aber es handelt sich tatsächlich um einen Nordseestrand in der Nähe der Themsemündung. Ich kann das Meer sehen, wo andere auf dem Cover Wüstenei und Einöde sehen.

Die Häuser — sie sehen aus wie Westernscheunen.

Das sind Fischerhütten.

Ich bin entfernt verwandt mit einem Mitglied der Cole-Gang, der Gangsterbande um Jesse James.

— Jeffrey Lee Pierce

Woher kommt dann aber der Name der Band — The Gun Club?

Ich bin entfernt verwandt mit einem Mitglied der Cole-Gang, der Gangsterbande um Jesse James. Ich habe das nie erzählt, weil ich davon ausging, dass man mir das nicht abnehmen würde, mich für einen Schwindler halten würde und mich nicht mehr ernst nimmt. Dabei stimmt es tatsächlich. Meine Tante hat einmal für viel Geld einen Stammbaum unserer Familie recherchieren lassen, der zurückreicht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Der Ahnenforscher bestätigte nicht nur die indianische und mexikanische Abstammung meiner Eltern, sondern väterlicherseits auch eingeheiratete deutsche Einwanderer und, was mich absolut faszinierte, eben diese Verwandtschaft zu einem Mitglied der Cole-Gang. Mann! Deshalb heißt der Gun Club wie er heißt.

Dein neues Album Lucky Jim macht den Eindruck, dass du angekommen bist, nicht mehr auf der Suche. Angekommen im Land des Schmerzes, der Erinnerungen und der Liebe. Das alles liegt nahe beieinander, oder?

Liebe ist Intimsphäre. Liebe ist privat.

Alles andere nicht?

Nein, Sex zum Beispiel ist nicht so privat. Liebesbeziehungen hingegen gehören geschützt. Ich bin nie einer dieser Typen gewesen, die sich zusammensetzen und über ihren Sex mit anderen Frauen reden.

Romi Mori: Hast du jemals über uns geplappert?

Jeffrey Lee Pierce: Ich mag es, wenn die Dinge ihr Geheimnis bewahren.

Romi Mori: He!

Jeffrey Lee Pierce: Nein, habe ich nie!

Romi Mori: Das will ich auch hoffen.

Jeffrey Lee Pierce: Die Liebe gehört behütet. Man muss ihr Geheimnis bewahren.

Sprichst du von einer Aura der Liebe?

Ich spreche von einer Aura des Mysteriums. Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man sich verliebt in die Augen guckt — und niemand anderes weiß davon. Niemand weiß von der Liebe, die sich in den sich kreuzenden Blick ausdrückt.

Sex ist dagegen nichts! Kann sogar langweilig werden. Anyway — Sex so gut wie eine Heroin-Injektion.

Das ist hart zu hören.

Ich weiß. Junkies würden mich für ein solches Statement hassen: Sie würden sagen, Heroin sei besser!

Ist das wirklich lustig?

Ja. Ich glaube tatsächlich, dass alles aus einem gewissen Blickwinkel lustig sein kann. Schreckliche, sehr reale Dinge können lustig erscheinen. Es kommt auf den Blickwinkel an.

Würdest du das als einen besonderen Humor bezeichnen, oder fühlst du dich manchmal einfach einsam?

Yeah, es ist ein sehr schwarzer Humor. Es ist der gleiche Humor, den auch William S.-Burroughs kultivierte: Sag es, wie es ist. Das ist dann so schmerzhaft aufrichtig, dass niemand mehr zuhören möchte. William ist mein Freund. Weißt du, was er mich fragte, als wir uns zum ersten Mal trafen? „Möchtest du ficken?“ (lacht).

Wie alt war William S. Burroughs, als du euch zum ersten Mal getroffen habt?

Vielleicht Anfang 70? Heute ist er 76 oder 77 Jahre alt. „Möchtest du ficken?“ Das war so lustig! Ich mag all diese Beatniks — Ginsberg, Burroughs, Dylan.

Bedeuten dir deine alten Schallplatten noch etwas oder schaust du eher in die Zukunft?

Ich arbeite wie ein Besessener und versuche einfach, stets das Beste aus mir herauszuholen. Da spielt die Vergangenheit dann tatsächlich keine große Rolle. Ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Das, was zwischen den Worten gesagt wird, ist fast wichtiger als die Worte selbst. Und es sind immer Erinnerungen, die ich verarbeite. Ich schreibe nie über das Heute oder über die Zukunft. Ich schere mich nicht um die Zukunft. Ich mache mir keine Gedanken und Sorgen über das, was 1998 geschehen wird.

Als junger Mann hat mich der unbedingte Wunsch angetrieben, in meinem Leben ALLES zu erleben — und ich suchte die entsprechenden Erfahrungen.

— Jeffrey Lee Pierce

Aber hörst du dir noch alte Platten an, die du mal aufgenommen hast? Oder ist das für dich Vergangenheit, die du hinter dir gelassen hast? In dem Sinne, wie Bob Dylan sagt: “Don’t look back”?

Ich lebe von den Erinnerungen. Und ich fühle mich manchmal grau und alt, wie schlechte Katholiken, die nur aus ihren Erinnerungen bestehen. Dinge, die drei, vier Jahre zurückliegen, erscheinen mir manchmal so weit weg, als ob sie vor dreißig Jahre passiert wären. Ich habe manchmal den Eindruck, ich hätte meine Jugend zu sehr und zu schnell aufgebraucht. Es gibt nichts mehr für mich, wofür es noch zu leben gälte. Es gibt nichts, was ich nicht schon getan hätte. Als junger Mann hat mich der unbedingte Wunsch angetrieben, in meinem Leben ALLES zu erleben — und ich suchte die entsprechenden Erfahrungen. Heute, zwölf Jahre später, habe ich es alles ausprobiert. Es gibt nichts, was ich nicht getan hätte. Als wir vorhin im Zug zum Speisewagen gingen, kamen wir an einer Gruppe von Nonnen und einem Priester vorbei. Ich verspürte den tiefen, traurigen Wunsch, dem Priester alles zu beichten. Das Schlechte und das Böse, das ich in meinem Leben getan habe. Ich habe alles Schlechte getan im Leben — nur umgebracht habe ich noch keinen. Ich wollte vor dem Priester beichten, und die Nonnen sollten zuhören. Ich weiß auch nicht warum, es kam einfach über mich. Und dann riefst du, wo ich bliebe. Meine katholische Erziehung hatte mich in diesem Moment eingeholt — ich bin streng katholisch erzogen.

Ist das Aufnehmen neuer Songs die Niederschrift dessen, was du bereits vorher erlebt oder getan hast? Eine poetische Wiederholung vielleicht?

Lyrisch und textlich gesehen: ja. Musikalisch gesehen: nein. Denn auf der musikalischen Ebene ist es immer möglich weiterzusuchen, weiterzugehen. Unabhängig von jedweder Erzählung. Es hängt auch davon ab, wann du dich als Musiker mit anderen Musikern näher zu beschäftigen beginnst. 1990 wollte ich endlich wissen, was Jimi Hendrix eigentlich genau auf seiner Gitarre gespielt hat. Heute weiß ich es. Ich habe sein Gitarrenspiel geradezu studiert. Das ist gerade einmal drei Jahre her.

Diese Beats und Raps sind einfach die Zukunft. Das ist absolut großartige Musik! Deshalb ist es auch absolut notwendig, dieser Musik zuzuhören!

— Jeffrey Lee Pierce

Was hörst du heute für Musik?

Nicht mehr hauptsächlich Hendrix wie in den letzten drei Jahren, sondern vor allem Westcoast-HipHop aus LA: Cypress Hill, Ice Cube, Ice-T und N.W.A. — ihnen habe ich dafür auch einen Credit auf Lucky Jim gewidmet. Diese Beats und Raps sind einfach die Zukunft. Das ist absolut großartige Musik! Deshalb ist es auch absolut notwendig, dieser Musik zuzuhören! Zuerst war es so, dass ich mich dazu zwingen musste, denn ich hatte keinen Zugang zu HipHop. Aber ich arbeitete mich in diese Musik hinein, weil mich die Kultur der Schwarzen in Amerika schon immer extrem stark interessiert hat. Ich war den anderen weißen Musikern aus diesem Grund auch stets fuckin’ zehn Jahre voraus! Die schwarze Musik ist progressiver als alle abgefuckten weißen amerikanischen Rock ’n’ Roller. Die schwarzen Kids spielen keinen Blues mehr, weil der Blues die Musik der Vätergeneration ist. Sie hören auch nicht mehr Soul — Curtis Mayfield, Jerry Butler und die Temptations — denn das ist die Musik von Mama. Die jungen Schwarzen von heute hören HipHop, und ihr musikalisches Interesse reicht zurück bis zum Funk von Funkadelic und Parliament. Der HipHop, den sie hören, hat seine Wurzeln unter anderem im Funk, weswegen in ihrem HipHop auch viele Funk-Samples aus den Siebzigerjahren auftauchen. Das ist die Musik, mit der sie groß geworden sind. Der Vorläufer von HipHop war Funk — eine Musik, die ich persönlich absolut nicht mochte. Ich brauchte zehn lange Jahre, um Funk zu verstehen! Und ich wäre sehr schnell, wenn ich innerhalb eines ähnlichen Zeitraums HipHop verstehen würde. Ich kann aber nicht länger warten. Ich weiß schließlich nicht, ob ich noch ein Jahrzehnt leben werde! Also muss ich mich hier und jetzt damit auseinandersetzen. Ich kaufte mir einfach alle Neuerscheinungen und hörte sie mir an, bis sich mir schließlich die Musik öffnete und ich mit ihr wuchs. Und plötzlich höre ich im HipHop bestimmte Spielarten des Reggae und des Jazz, und ich begreife zunehmend, wo diese Musik her kommt! Reggae und Jazz habe ich schon immer geliebt! Und HipHop ist nur eine neue Spielart, die von jungen Schwarzen erfunden wurde! Anfang der Achtzigerjahre fuhr ich nach New York und kam dort zum ersten Mal mit dieser damals völlig anderen Musik in Berührung. Die einzige Musik, die ich mit HipHop direkt in Bezug setzen konnte, war jamaikanische DJ-Music — kennst du die Musik von U-Roy oder Dillinger oder Eek-A-Mouse? Sie waren sehr nah dran an dem, was später einmal HipHop und Rap werden sollte! HipHop ist einfach die präziseste, realistischste, the most real music, die es gibt in Amerika.

„Realistisch“, weil HipHop schwarze Lebenswirklichkeit aus erster Hand und aus subjektivem Blickwinkel portraitiert?

Nach Jahren, in denen HipHop auch Mode war und eine Möglichkeit, schnell zu Geld zu kommen, sind die Zeiten mittlerweile so hart geworden, dass HipHop das einzige verbliebene Sprachrohr ist, um zu berichten, wie es ist. Es gibt keine Sprachgrenzen und keine Thementabus mehr — wenn ein Album keinen „Parental Advisory“-Sticker hat, dann kann es keine gute Platte sein! Wenn du jemals in einer der großen Städte Amerikas gelebt hast, dann weißt du, dass all das, worüber sie in den Stücken rappen Wirklichkeit ist, dass es real und echt ist. Nichts wird ausgeklammert, nichts verklausuliert. Ich finde es auch gut, dass die Black-Muslim-Bewegung eine immer größere Bedeutung in den Black Communities bekommt. Ich hoffe sehr, dass schwarzes Engagement in Black-Muslim-Communities Einfluss haben wird auf die Gang-Strukturen in den schwarzen Ghettos, denn die Black Muslims sind gegen Gewalt. Und egal, was man dir über Malcolm X erzählt hat, Max, er war ein Gegner von Gewalt! Er war bereit, sich zu wehren — aber das ist etwas anderes als Pro-Violence! In den Sechzigerjahren konntest du im amerikanischen Fernsehen Berichte über Martin Luther King und seine Märsche zu den Universitäten sehen, und stets wurde nur von der Gewalt unter Schwarzen berichtet. Es wurde unter den Tisch gekehrt, dass es den Schwarzen darum ging, an den Universitäten zugelassen zu werden. Bis tief in unser Jahrhundert hinein gab es in den USA Rassentrennung. Martin Luther Kings Märsche wurden von der Polizei und von Rednecks aufgehalten und angegriffen, es gab auch Straßenschlachten. Und die hast du dann im Fernsehen gesehen, mit den entsprechenden Kommentaren. Dass Martin Luther King wie Gandhi nicht zur Gewalt aufrief, sondern einen gewaltlosen Widerstand predigte, wurde unterschlagen. Für viele Weiße war Martin Luther King ein Dorn im Auge, und als er erschossen wurde, haben viele Amerikaner gedacht: „Recht so! Das wurde auch Zeit!“ Es gab unter den Weißen eine große, tiefsitzende Angst vor einer erstarkenden schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Dabei war es genau umgekehrt: Du bist stigmatisiert, und dein Leben ist im Negativen vorbestimmt, wenn du in den USA als Schwarzer geboren wirst. Das ist auch der Grund, weshalb ich es nicht verstehen kann, weshalb so viele Bands heute in verklärender, nostalgischer Art und Weise über die Sechzigerjahre singen. Für mich waren die Sechziger absolut trist, rassistisch und fucked up! Die lausigste Zeit in meinem Leben.

Es gibt in den USA eine mächtige rechtskonservative Kraft, die liberale Veränderungen schlicht und einfach nicht zulässt!

— Jeffrey Lee Pierce

Du gehörst nicht zu jenen, die die Sechzigerjahre als das Jahrzehnt der Bürgerrechtsbewegung und der musikalischen Revolution in Ehren halten?

Nein! Niemand in meiner Familie hat die Sechzigerjahre gemocht. Mein Vater wurde angeschossen bei den Arbeiterstreiks, als er die Wahlkampagne für Robert Kennedy unterstützte. Er war sogar dabei, als sie Robert Kennedy erschossen! Er war in der Halle, in der das Attentat passierte. Ich habe meine Eltern nicht oft heulen sehen. Aber als ihnen klar wurde, dass der einzige liberale Kriegsgegner, der in unserer Gesellschaft Einfluss und etwas zu sagen hatte, einfach erschossen wurde, da brach es aus ihnen heraus. Ihnen wurde mit dem Mord klar, dass Kennedy niemals gewinnen würde, einfach, weil er erschossen wurde! Es gibt in den USA eine mächtige rechtskonservative Kraft, die liberale Veränderungen schlicht und einfach nicht zulässt! Der rechte Flügel Amerikas besitzt sehr viel Geld. Sehr viel mehr Geld als alle Linken in Amerika zusammengezählt. Als Reagan kandidierte, habe ich mich zum ersten Mal im Wahlregister eintragen lassen. Und ich habe gegen Reagan und gegen Bush gestimmt — ich gab meine Stimme Michael Doukakis, ich flog sogar extra in die USA, um dort zu wählen. Das war alles, was ich tun konnte.

Ich fragte nach HipHop und dessen Einfluss auf dich, weil erst intensives Hören von Jimi Hendrix dich musikalisch dazu bewog, sich auf ihn zu beziehen. Wie wird HipHop dich in diesem Sinne beeinflussen? Auf Lucky Jim finden sich — noch — kaum Bezugspunkte.

Du darfst nicht vergessen, dass ich die Musik von Jimi Hendrix bereits in meiner Kindheit gehört habe. Die hat mich also bereits beeinflusst, lange bevor ich Musiker wurde. Die prägenden musikalischen Einflüsse kommen meist aus der Jugend — zwischen deinem zehnten und deinem 15. Geburtstag. Da liegt dein musikalisches Fundament. Ich bin mir absolut sicher, dass Ice Cubes musikalische Wurzeln bei Funkadelic liegen. Das war seine Musik, als er ein Teenager war. Sonst würde er Funkadelic heute nicht samplen. Ice Cube ist sehr viel jünger als ich. Er ist vielleicht 24 Jahre alt.

Könntest du dir vorstellen, dass es in deiner Musik eines Tages HipHop-Elemente geben wird?

Ich würde sicherlich niemals anfangen zu rappen! Ich mag auch keine weißen Rapper. Alleine deshalb werde ich nicht damit anfangen. Aber der Rhythmus des HipHop, der wird den Gun Club mit Sicherheit zunehmend beeinflussen. Für mich ist HipHop eine schwarze Erfahrung, ein Eindringen in etwas, das absolut in schwarzer Kultur verhaftet ist. Ich bin total fasziniert davon, wie sich der HipHop schon seit Jahren entwickelt. Rebellion! Das ist gut! Wir brauchen mehr Rebellionen.

„LA burns!“, „LA zeigt die Lösung!“ — Hamburg ist vollgesprüht mit Graffitis, in denen die Aufstände von Los Angeles verherrlicht werden.

Yeah! Das ist der Weg, wie es funktioniert! Zettele einen Aufstand an — dann wird man dir auch mit dem nötigen Respekt begegnen, dich vielleicht überhaupt erst wahrnehmen. Vor den Unruhen bekam die schwarze Bevölkerung von Los Angeles nicht einen Funken Aufmerksamkeit. Das liegt auch an denen, die die Vereinigten Staaten regieren. Es sind immer wieder die gleichen Familiendynastien, aus denen die Präsidenten hervorgehen. Arizona, Utah — seit Ewigkeiten kommen die Präsidenten von dort. Von dort kommt auch das Geld der Konservativen, und die Präsidenten leiten das Geld wieder dorthin zurück. Es ist alles ein riesiges Geschäft. Das trifft bis zu einem gewissen Grad auch auf Kalifornien zu. Auf Südkalifornien, um genau zu sein. Alle, die das System mit Geld und Macht stützen, werden mit Reichtum belohnt. Der Rest wird mit unglaublicher Ignoranz vernachlässigt. Denn die Marschrichtung der Konservativen lautet: „Lasst sie in ihrem eigenen Dreck ersticken!“

Steht der Titel des neuen Gun-Club-Albums, Lucky Jim, in Bezug zur melancholischen Grundstimmung des Albums?

Lucky Jim ist eine melancholische Platte eines melancholischen alten Mannes. (lacht) Tatsächlich habe ich den Song vor zwei Jahren begonnen und trage das Gefühl, das ich in ihm zum Ausdruck bringe, sogar bereits seit 1981 in mir. Die Melodie, die Harmonien und Akkorde kreisten Ewigkeiten in meinem Kopf. Simon Fish und ich probten ihn erstmals bei den Sessions zu Ramblin’ Jeffrey Lee. Diese Aufnahmen waren bereits so gut, dass Simons Schlagzeugspiel bei etlichen Takes auf dem Album zu hören ist. Eigentlich ist er der Schlagzeuger auf Lucky Jim.

Ist Lucky Jim ein trauriger Song?

Traurig? Es ist eher ein melancholischer, sentimentaler Song. Lucky Jim kreist um ein Gefühl des Verlustes. Er beschreibt den Gemütszustand, wenn du jemanden oder eine Zeit oder einen liebgewonnenen Ort vermisst und gleichzeitig spürst oder weißt, dass dieses Momentum unwiederbringlich verloren ist. Die Stimmung liegt also irgendwo zwischen Melancholie und Trauer. Ich habe den Text in Saigon geschrieben und in London beendet — zu einem Zeitpunkt, als es mir sehr schlecht ging. Ich dachte wirklich, ich sei am Ende und hätte nicht mehr lange zu leben. Ich wohnte in einem alten französischen Hotel und fror, obwohl es um mich herum warm war. Ich kannte in dem Hotel zwar einen Briten, doch war die meiste Zeit allein. Und zurück in meiner Wohnung in London habe ich Saigon sogleich vermisst, wo es so schön tropisch warm war, wo mein Geld noch einen Wert hatte, und ich in diesem tollen Hotel wohnte … Ich bin Saigon ganz melancholisch zugeneigt. Ich liebe die Stadt auf eine sehr tiefe Art und Weise! Es ist einer dieser Orte … — Saigon ist wie Paris, ein vergangenes Paris in den Tropen. Es ist wirklich sehr seltsam: Schon bevor ich zum ersten Mal nach Saigon fuhr, ahnte ich, ach was, wusste ich, dass ich dieser Stadt verfallen würde. Es war eine zutiefst psychische Erfahrung.

Du singst im Titelsong “We need you, oh, Lucky Jim”. Ist Lucky Jim eine Metapher, eine imaginäre Person — oder gibt es ihn wirklich?

Der gesamte Song baut auf einer Erinnerung, einer Art Vision auf, die ich hatte, als ich 1991 nach Saigon zurückkehrte. Die Erinnerung an einen Australier namens Jim kam wieder hoch. Jim hatte ich während meines ersten Saigon-Aufenthalts ein Jahr zuvor oft gesehen. Doch eines Tages war er verschwunden, und ich hörte, dass er verhaftet worden sei. Als ich 1991 ein zweites Mal nach Saigon reiste, war er immer noch in Haft, und ich erinnerte mich an ihn.

Warst du plötzlich jener Lucky Jim, der in dem Hotel in Saigon vermisst wurde?

Das ist die richtige Richtung, trifft es aber nicht ganz. Es beschreibt eine Erinnerung an Saigon während des Monsuns. Ich versuchte die Szenen zu rekapitulieren, wie wir zusammensaßen auf der Terrasse des Rex-Hotels. Und dieser Australier, jener Lucky Jim, der immer wieder zu uns stieß — er verschwand einfach. Ich habe immer geglaubt, dass er glücklich sein müsste, weil er doch einen Job in Saigon hatte und dort in einem komfortablen Hotel leben konnte.

Hättest du gerne mit ihm getauscht?

Das war für mich der Himmel! Im Rex-Hotel zu leben, in dieser großartigen Stadt, dort einen Job zu haben — er legte Telefonleitungen. Er hat dabei gar nicht viel gearbeitet: Jeden Vormittag verrichtete er ein wenig Papierkram, und die Nachmittage hing er dann in Cafés rum, trank und genoss das Leben. Er war jung, gesund und konnte trinken wie ein Weltmeister. Da wurde ich dann schon neidisch.

Wann hast du in Saigon gelebt?

Ich war das erste Mal dort während des Golfkriegs 1990. Ich wollte so weit wie möglich weg von Amerika und dem Persischen Golf. Als ich mich bereits auf der Rückreise nach Amerika befand, sagte mir der Mann von der Hotel-Rezeption in Bangkok, dass der Golfkrieg beendet sei. Ich konnte nur die Augenbraue heben: “Really? So what!” Ich konnte darüber nicht glücklich sein. Die USA sind unerträglich, wenn sich das Land im Krieg befindet. Patriotismus, Fahnen — es ist einfach unausstehlich. Ich wollte nur noch weg.

Es gibt in jeder Kultur Elemente, die mir gefallen. Diese positiven Dinge versuche ich zu erkennen und mir anzueignen.

— Jeffrey Lee Pierce

Du bist kein Patriot?

Nein, ich habe eine tiefe Abneigung gegen jede Art von Nationalismus. Ich glaube nicht an Nationen. Ich wünschte, es gäbe keine Grenzen und keine Einwanderungsgesetze — und zwar weltweit. Ich wünschte, dass sich die Menschen aussuchen könnten, wo sie leben möchten. Nationalismus ist primitiv und einschränkend — und unterscheidet uns Menschen im negativen Sinne von den Tieren. Jemand hat zu mir einmal gesagt, dass Patriotismus etwas Positives sei und mit Stolz und Selbstrespekt zu tun habe. Ich habe Stolz und Selbstrespekt hingegen immer nur in mir selbst gefunden und nicht in Abgrenzung zu anderen. Ich lebe in London, aber ich habe nie versucht, britisch zu werden! Ich habe mir keinen britischen Akzent angeeignet, ich adoptiere nicht die britische Art zu reden, und ich nehme nicht deren Lebensart an. Ich bin ein Amerikaner, den es nach London verschlagen hat und seitdem hier lebt. Es gibt in jeder Kultur Elemente, die mir gefallen. Diese positiven Dinge versuche ich zu erkennen und mir anzueignen. Viel lerne ich über das Essen. Ich mag es, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken: ob indisch, japanisch, thailändisch, vietnamesisch oder mexikanisch … Nur mit amerikanischem Essen kannst du mich jagen! Und mit englischer Küche.

Würdest du in Saigon leben, wenn du die Wahl hättest?

Ich gäbe alles, um dort zu leben. Als wir das Album aufgenommen haben, las ich ein Buch über einen Mann, der mit seinem Kapitel abgeschlossen hatte. Er wollte nichts Neues mehr erfahren, er war müde, er wollte sich einfach nur noch niederlassen. Diese Stimmung konnte ich so gut nachvollziehen. Die Geschichte spielte während des französisch-vietnamesischen Krieges in Saigon, und der Mann wurde später von der NLF umgebracht, der National Liberation Front Südvietnams. Ihr Ziel war es, das Land unter sozialistischer Führung wiederzuvereinen — den Norden und den Süden.

Und die Amerikaner hatten etwas dagegen — obwohl es sie doch gar nichts anging.

Well, die Amerikaner mögen kein Land unter sozialistischer Führung! Als ich zehn Jahre alt war und auf Schallplatten den Rock ’n’ Roll entdeckte, wurde im Fernsehen jeden Tag über den Vietnamkrieg berichtet. Ich hatte viele Fragen an meinen Vater: „Warum dieser Krieg?“ Und: „Was haben wir in Hanoi verloren?“ Er versuchte, mir all diese Fragen zu beantworten, kam aber nicht sehr weit. Mein Vater war gegen diesen Krieg, er bereute sogar, seine Stimme Lyndon B. Johnson gegeben zu haben, der die ersten Truppen nach Vietnam geschickt hatte.

Dein Vater ist ein Korea-Veteran, richtig?

Ja, er war im Korea-Krieg. Es muss für ihn sehr schwer gewesen sein, diesen neuen, ungleich böseren Vietnamkrieg seinen Kindern begreiflich zu machen. Mein Vater fühlte sich in gewisser Hinsicht schuldig dafür, dass er in besseren Zeiten aufgewachsen war als ich. Das politische Klima meiner Kindheit war der reine Horror! Es gab so viele Mordanschläge und Attentate. Ich wurde 1958 geboren. John F. Kennedy wurde 1963 erschossen. 1965: Malcolm X. 1968: Martin Luther King und Robert Kennedy. Drei Monate nach Martin Luther Kings Ermordung gab es in Chicago einen Aufstand der Schwarzen. 1968 war ein richtig schlimmes Jahr!

Du bist ein politischer Mensch, aber die Songtexte, die du für den Gun Club schreibst, sind lyrisch.

Meine Texte sind oft sehr surreal und abstrakt. Würdest du sie gedruckt vor dir sehen, würdest du vielleicht nach einer tieferen Bedeutung suchen. Wenn du sie hingegen nur hörst, dann können einzelne Wendungen und Zeilen losgelöst eine ganz eigene Bedeutung bekommen. Deshalb drucke ich meine Texte nicht ab. Eigentlich ist nur der Song Lucky Jim konkret — er hat einen klaren, nachvollziehbaren Text und es gibt einen Ort und eine Zeit. Gerade die Songs auf Pastoral Hide & Seek waren mitunter sehr verschlüsselt. I Hear Your Heart Singing ist so surreal, dass die Worte fast keinen Sinn mehr ergeben. Aber es klingt halt toll. Emily’s Changed ist surreal, und Flowingist vielleicht der unverständlichste Text von allen: “I turned my face to the sound above / No, they can’t see me / Old bones, just food for the trees”. Es ist vielleicht am besten, wenn ich den Songs ihr Geheimnis lasse und ihre Texte nicht Schwarz auf Weiß abdrucke. Bob Dylan hat seine Texte zu Anfang auch nie veröffentlicht. Sein Songbuch Writings and Drawings kam erst Jahre später. Keine Texte abzudrucken war lange Zeit seine Politik.

Du glaubst, da steckte ein Prinzip dahinter?

Ja, da bin ich mir sicher! Er hat es immer abgelehnt, seine Texte abzudrucken. Es gab ja von Anfang an Leute, die seine Texte in Büchern oder Magazinen abdrucken wollten — er hat das immer abgelehnt. Dabei singt Dylan sehr klar und deutlich. Das war also nicht das Problem. Aber sobald du seine Texte gedruckt siehst, wird es mehrdeutig. Es konnte alles alles bedeuten. Nimm den Subterranean Homesick Blues — worum geht es in diesem Song bitte?!

Immerhin ist der Text so imaginativ, dass sich gleich mehrere Bands nach Motiven aus dem Song benannt: The Weathermen, fIREHOSE …

Ich habe es immer gemocht, dass Dylan seine Aussagen vage hielt. Er ließ einem die Möglichkeit, auch auf die Musik zu hören — was ich getan hatte, als die Platten herauskamen. Erst später prägten sich mir einzelne Sätze ein, es wurden dann immer mehr. Irgendwann war ich wie besessen von Bob Dylan und habe mir jede seiner Platten sehr genau angehört. Er hat die verrücktesten Dinge gesungen, die du jemals auf einer Rockplatte finden wirst! (lacht) Auf Highway 61 Revisited singt er: “God said to Abraham, ‘Kill me a son’ / Abe says, ‘Man, you must be puttin’ me on’ / God say, ‘No.’ Abe say, ‘What?’ / God say, ‘You can do what you want Abe, but / The next time you see me comin’ you better run’” Er hat ein Motiv aus der Bibel genommen und daraus Beatnik-Stuff gemacht. Er hat aus Gott und Abraham Beatniks gemacht! (lacht). “God say, ‘No.’” Das ist Jack Kerouac! Die wirklich einflussreichen Jahre auf Bob Dylan als junger Künstler waren die Fünfzigerjahre — die Jahre der Beatniks.

Hast du jemals aufgehört Bob Dylan zu hören?

Nein. Aber ich höre hauptsächlich seine frühen Sachen. Und hin und wieder kommt er mit wirklich großartigem Material. Der letzte große Song, den er geschrieben hat, das war für mich Knockin’ on Heaven’s Door.

Hast du Bob Dylan jemals persönlich getroffen?

Ich habe ihn 1985 Backstage bei einem Konzert von Lonnie Mack in New York getroffen. Aber ich habe ihn nicht angesprochen. Er hatte eine Aura, die unmissverständlich ausdrückte, dass er nicht angesprochen werden wollte. Er war wirklich schlecht gelaunt, und ich hatte sogar ein wenig Angst vor ihm. Keith Richards war auch da — es war der Abend vor dem Live Aid-Festival —, und sie hingen zusammen im Lone Star Café ab. Mit Keith Richards habe ich mich kurz unterhalten, der war sehr freundlich. Mick Jagger war auch da, aber den habe ich erst erkannt, als ich ging: Meine Güte, sah der alt aus!

Kennen solche Cats den Gun Club?

Ach was! Die einzige Musik, die die hören, ist alte Blues- und Soul-Musik. Die kennen sich richtig gut aus in Sachen schwarzer Musik. Die hören lieber eine dreißig Jahre alte Platte von Chuck Berry als irgendwas Aktuelles. Ich würde mich nicht wundern, wenn die noch nie etwas von Suede oder Take That gehört hätten.

Titelbild: Jeffrey Lee Pierce, © Yves Lorson

Max Dax

Max Dax hat als Chefredakteur die Magazine Alert, Spex und Electronic Beats geleitet und zuletzt 2019 die Ausstellung HYPER! A Journey into Art and Music in den Deichtorhallen Hamburg kuratiert. Als Fotograf veröffentlichte er die Bildbände Palermo und Napoli (beide im Verlag Earbooks) als Autor u.a. die Bücher 30 Gespräche (Edition Suhrkamp), Scooter Always Hardcore (Edel) und Einstürzende Neubauten: Nur was nicht ist ist möglich (Bosworth). Als Musikproduzent veröffentlichte er u.a. die Alben Il Canto di Malavita – La Musica della Mafia (PIAS) und Invisible Republic – The Music that Influenced Bob Dylan (Repertoire Records). Als Musiker ist er aktives Mitglied der Bands Transhuman Art Critics und LAWBF. In Berlin betreibt er gemeinsam mit Luci Lux die Santa Lucia Galerie der Gespräche.

You may also like

Peter Brötzmann im Gespräch

Sonntag vormittag, kurz nach 10 Uhr. Wir sitzen zwischen Zimmerpflanzen an einem der vielen kleinen

Ich will nichts einfach so herunterspielen.

Es war für mich eine Überraschung, dass mir eine kleine Orgel geschenkt wurde. Ich hatte nichts da

Times & Sounds

„Times & Sounds“ ist ein Paradebeispiel für spannenden Journalismus, für kritische Subjektivit